Jorge Majfud

Jorge Majfud

Una vez un estudiante me preguntó: «Si América Latina ha tenido siempre tantos buenos escritores, ¿por qué es tan pobre»? La respuesta es múltiple. Primero habría que problematizar algo que parece obvio: ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿De qué hablamos cuando hablamos de éxito? Estoy seguro que el concepto asumido en ambos es el mismo que entiende el Pato Donald y su tío: como observó Ariel Dorfman, para los personajes de Disney sólo hay dos posibles formas de éxito: el dinero y la fama. Los personajes de Disney no trabajan ni aman: conquistan —si son machos— o seducen —si son hembras. Razón por la cual nunca encontramos allí obreros ni padres ni madres ni más amor que seducción. Lo que nos recuerda que nuestra cultura del consumo estimula el deseo y castiga el placer. Y lo que me recuerda, especialmente, lo que me dijera un viejo budista en Nepal, hace ya muchos años: «ustedes los occidentales nunca podrán ser felices; porque la cultura del deseo sólo conduce a la insatisfacción».

Ahora, por otro lado, a la pregunta original tenemos que responder con una pregunta retórica: «Bueno, ¿y cuándo en América Latina las estructuras de poder, los gobiernos y las empresas privadas que dirigieron la suerte de millones de personas, le hicieron algún caso a los intelectuales?». Sí, en el siglo XIX hubo presidentes intelectuales, cuando no militares. En la siguiente centuria escasearon los primeros y abundaron los segundos.

Desde principios del siglo XIX, el destino invariable de los intelectuales latinoamericanos fue el exilio. En el siglo XX, además, fueron sistemáticamente ninguneados o expulsados por las estructuras de poder. Observaba el Nobel argentino César Milstein, que cuando los militares en Argentina tomaron el poder civil en los sesenta decretaron que nuestros países se arreglarían apenas expulsaran a todos los intelectuales que molestaban por aquellas latitudes. Brillante idea que llevaron a la práctica, para que tiempo después no hubiese tantos preguntando por ahí por qué fracasamos como países y como sociedades. En Brasil, el educador Paulo Freire fue expulsado por ignorante, según los golpistas del momento. Por citar sólo dos ejemplos autóctonos.

Pero este desdén que surge de un poder instalado en las instituciones sociales y del frecuente complejo de inferioridad de sus actores, no es propio sólo de países «subdesarrollados». Poco tiempo atrás, cuando le preguntaron a la esposa del presidente de Estados Unidos cómo había conocido a su marido, confesó: de una forma muy extraña. Ella trabajaba en una biblioteca. Lo conoció allí, por milagro, porque su esposo no visita ese tipo de recintos. Paradojas de un país que fue fundado por intelectuales.

Tampoco en Estados Unidos escuchan a sus intelectuales, aunque ha sido este país, en casi toda su historia, el refugio de disidentes, casi siempre de izquierdas. Quizás por esa misma razón: porque no son escuchados, a no ser por otros intelectuales. Es más, siempre son los intelectuales, los escritores o los artistas críticos quienes encabezan las listas de los diez estúpidos más estúpidos del país. Entre los preferidos de estas listas han estado siempre críticos como Noam Chomsky y Susan Sontag. Las universidades son respetadas al mismo tiempo que sus profesores son burlados en los canales de radio y televisión como estúpidos izquierdistas porque se atreven a opinar de política, área que parece reservada a los talk shows. Esta actitud recuerda a la crítica del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez a su propia iglesia: «la no intervención en materia política vale para ciertos actos que comprometen la autoridad eclesiástica, pero no para otros. Es decir que ese principio no es aplicado cuando se trata de mantener el statu quo, pero es esgrimido cuando, por ejemplo, un movimiento de apostolado laico o un grupo sacerdotal toma una actitud considerada subversiva frente al orden establecido» (Teología de la liberación, 1973).

Los intelectuales son estúpidos, y quienes hacen estas listas, ¿quiénes son? Los mismos de siempre: orgullosos hombres y mujeres con «sentido común», como si esta falsificación del realismo no estuviera cargada de fantasías y de ideologías al servicio del poder del momento. «Sentido común» tenían los hombres y mujeres del pueblo que afirmaban que la Tierra era plana como una mesa; un hombre de «sentido común» fue Calvino, quien mandó quemar vivo a Miguel de Servet cuando se cansó de discutir por correspondencia con su adversario, sobre algunas ideas teológicas. Hombres de «sentido común» fueron aquellos que obligaron a Galileo Galilei a retractarse y cerrar su estúpida boca, o aquellos otros que se burlaban de las pretensiones de un carpintero llamado Jesús de Nazaret —asesinado por razones políticas y no religiosas.

Un personaje de la novela Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, reflexionaba: «Durante a era hitlerista os humanistas alemães emigraram. Os tecnocratas ficaram com as mãos e as patas livres». Y más adelante: «Quando o presidente Truman e os generais do Pentágono se reuniram, no maior sigilo, para decidir si lançavam ou não a primeira bomba atômica sobre uma cidade japonesa aberta… imaginas que eles convidaram para essa reunião algum humanista, artista, cientista, escritor ou sacerdote?». Otro brasileño, Paulo Freire, nos recordó: «existe, en cierto momento de la experiencia existencial de los oprimidos una atracción irresistible por el opresor. Por sus patrones de vida» (Pedagogía del oprimido, 1971). Aunque provista de una incipiente y precoz consciencia historicista, la monja rebelde, la mexicana sor Juana Inés de la Cruz ya había advertido otro factor ahistórico que completa la respuesta: «la riqueza y el poder castigan a quien se les atreve; y el entendimiento no, pues mientras es mayor, es más modesto y sufrido, y se defiende menos» (Respuesta a sor Filotea, 1691).

Los intelectuales sólo son otra voz en la sociedad. Una voz, poco escuchada, pero otra voz. Quizás no peor que la voz de una gran parte de los políticos profesionales que, atrapados en su mismo «espíritu de partido», deformados por la práctica de la defensa de posiciones comprometidas, de intereses estratégicos, de pasiones personales y electorales, están paradójicamente negados al ejercicio del ideal de cualquier «estadista», o «educador».

Ernesto Che Guevara escribió en El socialismo y el hombre: «los revolucionarios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual necesarios para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos a los convencionales; y los métodos convencionales sufren la influencia de la sociedad que los creó». Yo no sería tan extremista: tampoco los intelectuales tienen la fórmula de la creación de ese «hombre nuevo», reclamado por Europa en el siglo XIX. Pero sin duda podrán ser agentes estimulantes en su creación o en su desarrollo —si no se los aplasta antes, con la persecución o el ninguneo; si ellos mismos no se precipitan antes, desde esas inútiles alturas que suelen escalar, enceguecidos por sus propios —por nuestros propios egos.

Ya está otra vez El País armando bulla contra Chávez. Ahora la excusa es que el presidente venezolano prepara una reforma constitucional que, de salir adelante, permitirá la reelección sucesiva de los jefes de la República (y, por ende, la suya propia).

Ya está otra vez El País armando bulla contra Chávez. Ahora la excusa es que el presidente venezolano prepara una reforma constitucional que, de salir adelante, permitirá la reelección sucesiva de los jefes de la República (y, por ende, la suya propia).

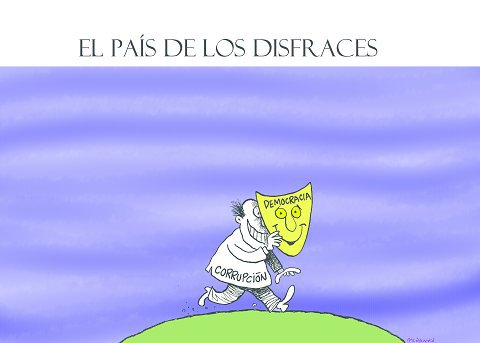

A diferencia del trilero, el fullero tiene la ventaja de marcar él mismo las “reglas del juego”, de las trampas y engaños que hace. El trilero no puede hacerlo porque, en cierto modo, sus reglas ya están impuestas por la gente que le observa. La efectividad del trilero es directamente proporcional a la velocidad de sus movimientos, al coro de compinches que se mueven a su alrededor y a la ingenuidad de los pardillos que se creen más listos que el trilero. El papel de los compinches es muy importante porque hacen creer a los incautos que pueden sacar tajada y llevarse una guita gansa. Pero la gente no participa si no quiere, tiene libertad para decidir o no. Mientras que los propaganditas políticos prometen lo que haga falta, y el fullero eleva el arte de la mentira al nivel del malabarismo verbal, los compinches del trilero sólo pueden sugerir e insinuar al viandante que tal vez obtenga un beneficio si acierta con el cubil. El fullero, por el contrario, tiene la ventaja sobre el trilero de que busca a sus víctimas antes de engatusarlas, las escoge. Por eso, en realidad no exite diferencia entre el timador y el fullero, son lo mismo aunque el primero se aprovecha más del egoísmo primario y tosco de la victima engañándola burdamente o con sofisticadas mentiras y promesas, mientras que el segundo, el fullero, trampea y engaña con táctica de baja intensidad. Bien mirado, tampoco existe diferencia sustancial entre el trilero, el fullero y el timador porque los tres no dudan en recurrir a trucos idénticos en el fondo y diversos en la forma y, sobre todo, al apoyo de compinches, ganchos, cebos y reclamos que distraigan a las víctimas generando expectativas exorbitadas que obnubilan el raciocinio de la víctima.

A diferencia del trilero, el fullero tiene la ventaja de marcar él mismo las “reglas del juego”, de las trampas y engaños que hace. El trilero no puede hacerlo porque, en cierto modo, sus reglas ya están impuestas por la gente que le observa. La efectividad del trilero es directamente proporcional a la velocidad de sus movimientos, al coro de compinches que se mueven a su alrededor y a la ingenuidad de los pardillos que se creen más listos que el trilero. El papel de los compinches es muy importante porque hacen creer a los incautos que pueden sacar tajada y llevarse una guita gansa. Pero la gente no participa si no quiere, tiene libertad para decidir o no. Mientras que los propaganditas políticos prometen lo que haga falta, y el fullero eleva el arte de la mentira al nivel del malabarismo verbal, los compinches del trilero sólo pueden sugerir e insinuar al viandante que tal vez obtenga un beneficio si acierta con el cubil. El fullero, por el contrario, tiene la ventaja sobre el trilero de que busca a sus víctimas antes de engatusarlas, las escoge. Por eso, en realidad no exite diferencia entre el timador y el fullero, son lo mismo aunque el primero se aprovecha más del egoísmo primario y tosco de la victima engañándola burdamente o con sofisticadas mentiras y promesas, mientras que el segundo, el fullero, trampea y engaña con táctica de baja intensidad. Bien mirado, tampoco existe diferencia sustancial entre el trilero, el fullero y el timador porque los tres no dudan en recurrir a trucos idénticos en el fondo y diversos en la forma y, sobre todo, al apoyo de compinches, ganchos, cebos y reclamos que distraigan a las víctimas generando expectativas exorbitadas que obnubilan el raciocinio de la víctima.